Luis Javier Barbosa Vera

Artista Plástico y Visual

DOCUMENTO

El universo gimiente, proyecto de investigación-creación con el que propongo hacer una contribución al campo emergente de los Estudios Artísticos, articula las prácticas del dibujo y las ciencias sociales, buscando la integración de estos saberes como alternativa para la construcción de memoria colectiva y nacional. Es en sí mismo una manera de abordar los caminos de la memoria, una iniciativa que permite visibilizar mi interpretación del conflicto armado colombiano y de los hechos ocurridos entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000 en una masacre documentada por los Miembros del Grupo de Memoria Histórica, en el informe titulado La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra que pone en evidencia las secuelas nefastas de la estigmatización de la población civil atrapada en la lucha entre actores armados por el control del territorio nacional.

El propósito principal de este proyecto surge ante la motivación de que como artista puedo contribuir a la producción de conocimiento a través de mis prácticas investigativas y creativas, reconociendo el valor y la importancia de las interpretaciones dibujísticas que aquí presento como activadoras de sentidos de nuestra memoria colectiva y nacional.

exlibris |  introductorio |

|---|---|

1 |  2 |

3 |  4 |

5 |  6 |

7 |  8 |

9 |  10 |

11 |  12 |

13 |

The Groaning Universe, a research-creation project with which I propose to make a contribution to the Artistic Studies emerging field, articulates drawing and social sciences practices, seeking the integration of these different kinds of knowledge as an alternative for the construction of collective and national memory. It is a way of addressing the paths of memory, an initiative that allows to visualize my interpretation of the Colombian armed conflict and the events of a slaughter occurred between 16th and 21first of february 2000, that has been documented by the Members of the Historical Memory Group [Miembros del Grupo de Memoria Histórica] in the report entitled The Slaughter of El Salado: That War Was Not Ours which highlights the terrible consequences of the stigmatization of civilians, caught between armed groups that fight for the control of the national territory.

The main purpose of this project arises from my motivation as an artist to contribute to the production of knowledge through my researching and creative practices, recognizing the value and importance of the drawn interpretations presented here as a way to activate meanings of our collective and national memory.

de febrero del año dos mil. Objetivo: corregimiento de El Salado. Las pisadas se acercan con firmeza, ya antes la tierra había empezado a teñirse de rojo: veinticuatro manchas rojas de veinticuatro voces silenciadas un día antes, para evitar que los pobladores del corregimiento fueran alertados. Esas víctimas tuvieron muertes silenciosas. Fueron degolladas o apuñaladas para que el estruendo de la muerte no generara advertencias desde la distancia. “Estrategia de guerra”, decían. Estrategia propia de asesinos a quienes sus miradas se les iluminan cuando su trabajo, el de matar lo realizan a la menor distancia. Esta no es una muerte de lechos tranquilos y ancianos de vida dura. Es una muerte que danza con feroz suavidad, realiza sus primeras maniobras, se embriaga de sangre, se complace viendo rostros de angustia.

En El Salado, algunos moradores habían salido a esconderse en los montes, despavoridos ante la posibilidad de un inminente ataque, anunciado por las muertes de días anteriores. El aire se sentía pesado y enrarecido, como en aquel 23 de marzo de 1997, pero regresaron porque sintieron que esa muerte no volvería tan pronto y además ellos no habían incurrido en falta alguna. Por lo pronto, podrían estar otro día en sus ranchos, en sus casas, en su hogar. Pero la muerte continuaba su danza silenciosa, custodiada por 450 ejecutores preparados para el segundo acto, en el que participarían todos los habitantes de El Salado.

La mañana siguiente otros habitantes salieron huyendo hacia los montes cercanos. La mañana los sorprendió con una lluvia de explosiones, disparos y gritos entre dos cuerpos armados: el primero, constituido por 450 paramilitares y el segundo, un frente de la guerrilla; ambos ejércitos protegiendo sus intereses territoriales enfrentados. El pánico en los corazones de los habitantes que se encontraban ocultos o resguardados en sus hogares, llevó a algunos saladeros hacia los montes de María, cuyas faldas no alcanzarían a cubrirlos a todos. Los desafortunados que fueron sorprendidos en medio del camino, entre la angustia por escapar intentaron resguardarse nuevamente en sus viviendas, pero ya no les valió de nada esconderse. Los 450 desconocidos con uniformes militares y armas de fuego avanzaron derribando una a una las puertas y portones a patadas, sacando de sus refugios y a la fuerza a todos aquellos que aún no lograban comprender cómo serían parte del festival de la muerte; quienes pretendieron huir y corrieron hacia los montes, fueron abaleados en su carrera, como acto ejemplarizante frente a un posible escape de otros saladeros.

Después de invadir el pueblo, de haber sacado a la gente de sus hogares, los 450 asesinos concentraron a gran parte de la población en una cancha de juegos; mujeres, niños y hombres fueron separados y seleccionados en grupos; nadie se atrevía a resistirse, porque la muerte ya jugaba ruleta y lo festivo macabro les dejaba ver la figura de esa muerte, tentada a danzar sobre sus cuerpos y cabezas. La primera ejecución de ese tercer día de barbarie fue detonadora del canto y el baile de los asesinos, quienes al son de tamboras y gaitas acompañaban música de los equipos de sonido que dejaban encendidos en las casas saqueadas o destruidas. La muerte empezó su fiesta apuntando con el dedo a algunos de los primeros ajusticiados; pero este método ya no iba a tono con la fiesta sangrienta, de manera que los saladeros, alineados, fueron forzados a numerarse para sortear quien se uniría a la danza macabra. La tortura y violencia contra los cuerpos fue desmedida: aplastados, degollados, ahorcados, asfixiados, abaleados, mutilados, apaleados. Las mujeres recibieron además vejámenes con los que fueron estigmatizadas y humilladas, empalaron a una de ellas, violaron a otras.

La creatividad desmedida para dar muerte no encontró obstáculos. No contentos con apropiarse de sus vidas, la horda de asesinos saqueó y destruyó las casas de los habitantes, acabó con sus pertenencias, incluso mataron a sus animales, burros, gallinas, gallos, perros…, todo aquello que se dejara atrapar o que no tuviera alternativa de escape. Rematar y aplastar el sentido de pertenencia de los saladeros, sus valores y tradiciones festivas fue la consigna de este inexplicable día.

19 de febrero, cinco de la tarde. Después de quebrar los corazones saladeros como si se tratara de huesos secos, de trazar hendiduras sobre la piel de la tierra y la memoria de todos los sobrevivientes a la masacre, los 450 hombres comandados por la muerte salieron tranquilamente del pueblo, escribiendo consignas a su paso, con el propósito de amedrentar a quienes quedaran en el lugar.

El día siguiente fue para dar sepultura a vecinos, amigos, familiares, compañeros… con cuerpos maltratados presenciaron que con el paso de los días algunos de los ajusticiados habían empezado a ser el festín de los animales carroñeros. La tragedia no terminó en ese momento: fueron apareciendo quienes se hallaban escondidos en los montes y fue allí donde la muerte macabra y danzante atrapó en sus brazos a otra víctima, una niña de siete años que, deshidratada, perdería la vida tras haber estado escondida durante varios días para no ser alcanzada por el horror de la violencia.

Día final, 21 de febrero del año dos mil. En su retirada, la horda de asesinos cobró la vida de cinco hombres más que se cruzaron por sus caminos; solo en ese momento esa muerte descansó en la zona. Kilómetros a la redonda el dolor se cartografiaba, en medio del silencio. Sesenta muertos, mujeres violentadas, enseres destruidos, propiedades arrasadas, totalmente asolado el sentimiento de saladero, dolor inefable, corazones quebrantados, memorias marcadas, memorias mutiladas, un corredor terrestre despejado para maniobras paramilitares, más de cuatro mil desplazados. Seis días durante los que 450 asesinos gozaron de una autonomía incondicional bastaron para desdibujar a los habitantes de El Salado.

Con el paso de los años, algunos se pondrían nuevamente de pie, retornarían a sus tierras… Ellos, los que no han regresado y los muertos que no pudieron salir de allí constituyen parte de nuestra memoria colectiva; su sufrimiento y su regreso son parte de nuestra memoria histórica.

La masacre

Infografías

17

Dibujo N° 4

Calendario macabro

Dibujos

|

|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

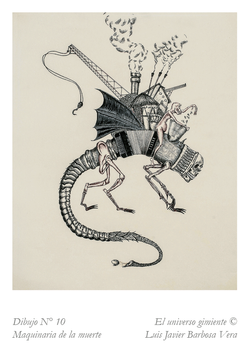

Dibujo N° 8

Maquinaria de la muerte

Dibujo N° 13

No fue la palabra sino el silencio

El dibujo y lo festivo macabro

El proceso creativo de esta investigación se realiza por medio de un conjunto de dibujos que se derivan del documento La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra (Sánchez, Suárez, Rincón, y Machado, 2009). Lo festivo macabro, planteado por medio de las imágenes, es con-secuencia de su lectura: consecuencia, en la medida en que la lectura arroja los momentos de resonancia simbólica para ser dibujados. Es además secuencia, ya que un dibujo precede al siguiente en un intento de relacionarse entre sí y con la narrativa del documento. Aunque los dibujos se pueden leer de manera independiente, son en su conjunto un todo.

En total son quince dibujos los que hacen alusión de las interpretaciones de lo festivo, de la danza macabra, y se diferencian de los triunfos de la muerte. La danza macabra, históricamente, es una sucesión de textos que se apoyaban con imágenes en las que el esqueleto es el personaje central, aunque también podría ser un cadáver o “un vivo en descomposición”. En estas imágenes carnavalescas, la muerte se llevaba a todos y cada uno de los seres humanos sin distinción de clase, género o profesión, los conduce a su triste final. A diferencia de la danza macabra, los triunfos de la muerte aparecen como algo doloroso: la muerte aquí es incluso representada como verdugo de los individuos o los colectivos. A diferencia de las danzas macabras, los triunfos de la muerte producen terror en la humanidad.

La representación de la muerte en los dibujos de este proyecto de investigación-creación hace referencia a las interpretaciones medievales de lo festivo macabro (la danza macabra y los triunfos de la muerte). Pero propongo lo festivo y lo macabro desde la perspectiva de otra mirada, aquella que pone énfasis la celebración de cada acción que conducirá muy posiblemente a la muerte de otro, haciendo de lo macabro algo mucho más aterrador. Lo festivo macabro es una grieta que asalta a la vida por medio de la muerte. Ésta a su vez, se representa en los dibujos a través de los bestiarios, de los cadáveres en descomposición que danzan al son de una tambora, de cuerpos esqueléticos que sostienen una bandera ondeante en señal de patriotismo, de cuerpos fantasmagóricos que sobrevuelan en cuchillos o machetes, por los aires. Lo macabro danza y juega, pero también intimida, ensombrece, quiebra todo sentido de la vida. En términos dibujanticos hago uso de elementos visuales tanto de las danzas macabras como también de los triunfos de la muerte. Desde la reflexión sobre la imagen pongo en juego las dos maneras de representar la muerte, dependiendo del tipo de relato que deseo recrear; por eso algunos dibujos serán evidente macabros, otros serán triunfos y otros se encuentran en punto intermedio de las dos.

Lo macabro como parte de lo festivo es interpretado por medio del dibujo, como acción plástica. Con los dibujos me he adentrado en el espacio de la creación de metáforas y de alegorías, y me han permitido efectuar nuevas interpretaciones en este proyecto de investigación-creación. La alegoría dibujística en este proyecto es una escritura basada en imágenes que buscan una nueva perspectiva en favor de la reflexión y construcción de sentido, a partir del tejido narrativo del informe de la masacre de El Salado y de las complejas relaciones de las acciones humanas que en ella se describen, es además un nuevo comienzo para diálogos entre distintos campos del saber. Esta metodología permite proveer de significados -individuales, colectivos e históricos- a los dibujos. La alegoría dibujística ha sido aquí una alternativa generadora de historias dentro de la historia, por cuanto se retoman conceptos estilísticos de la gramática visual de la edad media y busca recrear las formas visuales que den cuenta de la masacre misma y construir, a partir de los dibujos, una manera de narrar la violencia, haciendo de las imágenes otra manera de escribir la historia. Dibujar, ha sido entonces un proceso de producción de conocimiento y materia interpretativa poética; ha sido, al mismo tiempo, una experiencia de investigación y creación visuales.